La presse française n'a pas souligné combien la loi sur l'immigration décriée outre-Atlantique est similaire aux règles hexagonales.

Haro sur l'Arizona! C'est la «chasse aux immigrés clandestins» (France 24). «Il suffira d'avoir l'air d'un émigré pour être harcelé, faudra-t-il se promener avec son acte de naissance ou son passeport dans la poche?» (Rue89). Des policiers qui peuvent vous demander vos papiers à tout moment... quelle honte!

Mais au fait, ça ne vous rappelle rien? N'est-ce pas exactement ce qui se passe en France? Pourtant, seuls les journalistes étrangers semblent faire le lien.

L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France énonce pourtant les choses clairement:

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire.

Cela ressemble fort à la première version de la loi SB-1070 qui donne l'autorisation à la police d'Arizona de contrôler tout résident dès lors qu'il y a un «soupçon légitime» sur son statut d'immigration.

Mais la presse française reste muette sur les similarités franco-arizoniennes, alors que «les deux lois sont similaires, explique Rachel Neild de l'Open Society Institute, la fondation de George Soros qui a publié cet été une enquête sur les contrôles d'identité en France (en partenariat avec le CNRS). Les Européens sont de mauvaise foi s'ils se disent choqués».

La loi SB-1070 renverse également l'idée selon laquelle les conservateurs américains ne sont jamais du côté de la France. Il est plutôt amusant pour les Français de se savoir haïs par les excités de Fox News (qui accusent tout le monde d'être des communistes). Dans une certaine mesure, ce type de francophobie nous rassure, car il sert à prouver une certaine supériorité hexagonale. En d'autres termes, si ceux qui critiquent la France sont de tels abrutis, alors notre pays doit être super. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse: les démocrates ont changé de camp et sont devenus anti-Frenchies! Le chroniqueur Andrew Sullivan s'amuse de cette anomalie dans le Times londonien:

Je n'aurais jamais pensé voir le jour où l'Arizona -le refuge de la droite libertaire et antiétatique- se mettrait à copier la France. Oui, la France.

Pour ceux qui soutiennent le projet de la gouverneure Jan Brewer, le fait que l'Hexagone soit le pays du «vos papiers s'il vous plaît» peut jouer en leur faveur. En effet, la France n'est pas connue outre-Atlantique pour être une dictature policière. Alors, si le pays de Nicolas Sarkozy fait ces contrôles, c'est que ça n'est pas si inhumain que ça.

A l'inverse, ceux qui sont hostiles à la loi bénéficient d'un argument choc: regardez les émeutes de banlieue en 2005, les voitures brûlées. Tout ce chaos est en partie lié aux tensions entre la police et les jeunes issus de l'immigration. Est-ce vraiment un bon modèle?

De plus, l'exemple français semble donner raison aux commentateurs qui prédisent que la loi institutionnalisera le profilage ethnique. Les policiers français opèrent leurs contrôles dans le cadre de l'article 611-1 pour les étrangers, mais aussi dans le cadre du code de procédure pénale (article 78-2), selon lequel on peut contrôler une personne dès lors qu'il y a «des raisons plausibles de soupçonner» qu'elle va commettre (ou a commis) des crimes ou délits. En ce qui concerne 611-1, il s'agit de savoir comment repérer les étrangers sans les sélectionner par la couleur de peau. Pour cela, la police doit se fonder sur des «critères objectifs» permettant de supposer raisonnablement que l'individu est d'origine étrangère.

Or la définition de ces critères est un casse-tête, et dans les faits, les vérifications se font à la tête du client. C'est en effet ce qu'a montré l'étude de l'Open Society Institute citée plus haut. Les Arabes se font contrôler environ sept fois plus que les Blancs et les Noirs environ six fois plus (cf une étude du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, pdf). C'est d'ailleurs en raison de ce type de reproches que Jan Brewer a fait quelques modifications à son projet de loi. Dans sa deuxième version, SB-1070 est moins draconienne que la loi française, puisque la police locale ne pourra effectuer de contrôle d'identité que si la personne est en train de commettre une infraction mineure, du style excès de vitesse.

Ces lois sont-elles constitutionnelles?

Au-delà des boycotts et manifestations, de nombreux procès visent à remettrent en question la constitutionnalité de la loi aux Etats-Unis. C'est également le cas actuellement en France en ce qui concerne l'article 78-2 du code pénal. En effet, l'avocat d'un ressortissant algérien en situation irrégulière (et actuellement en rétention), a récemment contesté la légalité de son interpellation en questionnant la constitutionnalité de l'article 78-2 au regard du droit communautaire.

Les parallèles sont donc nombreux, et pour rendre hommage à ces affinités inattendues, le magazine The Atlantic a dégoté deux photos de Johnny Hallyday déguisé en cowboy, avec un paysage du Far West en toile de fond. Voici le nouveau visage de l'Arizona, lance le journaliste, un cowboy qui vous demande vos papiers, à la française! Quand ce sont les publications progressistes américaines qui se mettent à taper (gentiment, il est vrai) sur la France, il faut commencer à se poser des questions.

Vue des Etats-Unis, la France est d'habitude le modèle du pays humaniste, avec son assurance santé et ses longs congés payés. Rappelez-vous, le président de la République est venu à New York en mars pour gentiment souhaiter aux Américains la «bienvenue dans le club des Etats qui ne laissent pas tomber les gens malades». Au sujet des contrôles d'identité, Nicolas Sarkozy pourrait maintenant dire aux habitants d'Arizona: «Bienvenue au club!» Mais évidemment, ça sonnerait un peu moins bien.

Slate

jeudi 27 mai 2010

lundi 24 mai 2010

Washington garde un œil sur Paris

Le Monde

Quand l'amiral Dennis Blair a démissionné - sous forte pression de la Maison Blanche -, le 20 mai, de son poste de directeur du renseignement national américain, les explications n'ont pas manqué : incompatibilité d'humeur entre ce militaire de carrière et la garde rapprochée de Barack Obama ; querelles de prérogatives avec la CIA,(...)

La presse a surtout rappelé l'attentat qui aurait pu coûter la vie de 300 personnes le jour de Noël, lorsque le jeune Nigerian Omar Farouk Abdulmuttalab a tenté de mettre le feu à l'explosif caché dans ses sous-vêtements, à bord d'un avion de ligne Amsterdam-Detroit. L'apprenti terroriste avait été signalé par son propre père comme un individu à risques mais l'alerte n'avait pas été répercutée par le Centre de contre-terrorisme (CTC) et il avait pu tranquillement prendre l'avion. Dans sa première conférence de presse après l'incident, le président Obama n'avait pu que constater sombrement que la coordination, qui devait être assurée par la Direction nationale du Renseignement (DNI) de Dennis Blair, n'avait pas fonctionné.

Beaucoup d'hypothèses mais pas de motif officiel à ce licenciement, après seize mois seulement en fonctions, d'un amiral bardé de diplômes, ayant trente-quatre ans de carrière, et ancien responsable des forces dans le Pacifique, le commandement le plus important du monde. Pressé de questions, le porte-parole de la Maison Blanche s'est borné à expliquer que le président estime que "le moment est venu" de procéder à un changement (bien que M. Blair soit déjà le quatrième titulaire du poste en cinq ans).

Dans son édition de samedi, le New York Times livre une explication supplémentaire à la disgrâce de M. Blair. Curieusement, la France y est involontairement mêlée. Selon le quotidien, l'amiral Blair avait entrepris de négocier avec le gouvernement français un accord de coopération dans le domaine du renseignement. Au terme de cet arrangement, la France aurait bénéficié d'un accès au système sécurisé d'échange et de réception d'informations et les deux pays auraient accepté de cesser leurs opérations d'espionnage sur le territoire "allié". Une version plus formelle, que le gentleman's agreement qui existe entre Washington et Londres, précise le journal.

L'idée n'aurait pas convaincu tout le monde. M. Blair aurait outrepassé - comme souvent, disent ses détracteurs - sa marge de manoeuvre. Selon le journal, le directeur du renseignement estimait que la présidence Sarkozy fournissait un moment propice pour dépasser les suspicions franco-américaines. Au lieu de se concentrer sur un accord d'échange de renseignement, il aurait fait du zèle avec le projet de "pacte".

A la Maison Blanche, certains se seraient inquiétés d'un rapprochement trop institutionnalisé avec Paris : que se passerait-il si le gouvernement français venait à être remplacé par une équipe moins amicale ? Et comment vérifier que l'accord de non-espionnage serait respecté ?

"En espionnant", a ironisé un responsable du renseignement cité par le New York Times. Toujours selon le quotidien, le président Sarkozy aurait été agacé par ces problèmes internes au gouvernement américain.

Selon nos informations, Paris et Washington ont commencé à discuter de ce pacte quelque temps après l'arrivée de Bernard Bajolet au Conseil national du renseignement, l'organisme qui coiffe l'ensemble des services de renseignement français. "Blair avait proposé un accord. Cela remonte à six-huit mois", confirme au Monde Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée. "C'était une perspective nouvelle et intéressante, une sorte d'aboutissement des relations", ajoute le plus proche collaborateur du chef de l'Etat français.

MM. Blair et Bajolet ont fait quelques allers-retours entre Paris et Washington. Lors de la visite officielle de M. Sarkozy à Washington, fin mars, M. Bajolet était présent mais, ont constaté les Français, l'accord n'a pas été conclu.

M. Guéant minimise la réaction de Nicolas Sarkozy à ce coup d'arrêt. "Je ne pense pas qu'il l'ait ressenti comme une désillusion. C'était en cours, cela n'a pas été formalisé. Ce n'était pas considéré comme quelque chose de très important", analyse-t-il. Le sujet n'aurait même pas été évoqué entre le président français et Barack Obama lors de leurs entretiens à Washington.

Selon une autre source diplomatique française parlant sous couvert d'anonymat, il n'y a pas lieu de surinterpréter ce nouvel épisode dans les relations transatlantiques. "Cette proposition qui nous a été faite n'a jamais débouché. Cela fait des décennies que l'on vit sans. Ce n'est pas nous qui étions demandeurs. Cela ne change rien à notre relation."

Dans cette relation officiellement sans nuages, tout n'est cependant pas toujours parfait. Il y a un an, en avril 2009, les Américains se sont inquiétés de fuites au Quai d'Orsay, après avoir vu apparaître dans Le Canard enchaîné un télégramme du directeur des affaires politiques et de sécurité au Quai - à l'époque Gérard Araud - sur son entretien avec le spécialiste des sanctions contre l'Iran au département du Trésor, Stuart Levey. Une plainte contre X... avait été déposée pour "compromission d'informations classifiées".

De même, les Etats-Unis ont récemment dérouté un appareil d'Air France et le ministre français de l'intérieur, Brice Hortefeux, a indiqué au Monde : "L'appareil a été dérouté. Nous avions demandé des éléments de renseignement, que nous n'avons pas eus." Le ministre compte bien aborder le sujet lors d'une prochaine rencontre avec Janet Napolitano, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure.

Les responsables français mettent l'affaire - à juste titre - au compte des querelles entre services américains. Il ne leur a pas échappé que Dennis Blair a perdu la plupart des bras de fer qu'il a engagés avec Leon Panetta, le directeur de la CIA, un ancien de l'administration Clinton, beaucoup mieux introduit dans la machine politico-bureaucratique de Washington. Lorsque l'amiral a voulu chapeauter les stations de la CIA à l'étranger et avoir un droit de regard sur les affectations, voire les opérations clandestines, la querelle a dû remonter jusqu'au vice-président Joe Biden - qui a donné raison à Leon Panetta.

Selon le New York Times, le "pacte" de non-espionnage aurait mis la France à égalité de confiance avec le Royaume-Uni ou l'Australie. Le journal cite comme objet traditionnel de surveillance, côté français, l'industrie de la défense et les technologies avancées. Côté américain, la CIA s'intéresse aux "liens du gouvernement français et des entreprises avec des pays comme l'Iran et la Syrie ; ainsi qu'aux groupes militants d'Afrique du Nord dont les agents travaillent sur le sol français".

Un présupposé catégoriquement démenti par Claude Guéant. "Nous n'avons pas d'espionnage aux Etats-Unis. Nous n'avons pas de service qui agisse sur le territoire américain, indique-t-il. La coopération a toujours été d'un très bon niveau en matière de renseignement avec les Etats-Unis, qu'il s'agisse de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme."

Et les Américains ? "Posez-leur la question", sourit Claude Guéant. A Washington, le porte-parole du Conseil national de sécurité Mike Hammer s'est retranché derrière la ligne officielle : pas de commentaire sur les affaires d'espionnage ou de renseignement.

Quand l'amiral Dennis Blair a démissionné - sous forte pression de la Maison Blanche -, le 20 mai, de son poste de directeur du renseignement national américain, les explications n'ont pas manqué : incompatibilité d'humeur entre ce militaire de carrière et la garde rapprochée de Barack Obama ; querelles de prérogatives avec la CIA,(...)

La presse a surtout rappelé l'attentat qui aurait pu coûter la vie de 300 personnes le jour de Noël, lorsque le jeune Nigerian Omar Farouk Abdulmuttalab a tenté de mettre le feu à l'explosif caché dans ses sous-vêtements, à bord d'un avion de ligne Amsterdam-Detroit. L'apprenti terroriste avait été signalé par son propre père comme un individu à risques mais l'alerte n'avait pas été répercutée par le Centre de contre-terrorisme (CTC) et il avait pu tranquillement prendre l'avion. Dans sa première conférence de presse après l'incident, le président Obama n'avait pu que constater sombrement que la coordination, qui devait être assurée par la Direction nationale du Renseignement (DNI) de Dennis Blair, n'avait pas fonctionné.

Beaucoup d'hypothèses mais pas de motif officiel à ce licenciement, après seize mois seulement en fonctions, d'un amiral bardé de diplômes, ayant trente-quatre ans de carrière, et ancien responsable des forces dans le Pacifique, le commandement le plus important du monde. Pressé de questions, le porte-parole de la Maison Blanche s'est borné à expliquer que le président estime que "le moment est venu" de procéder à un changement (bien que M. Blair soit déjà le quatrième titulaire du poste en cinq ans).

Dans son édition de samedi, le New York Times livre une explication supplémentaire à la disgrâce de M. Blair. Curieusement, la France y est involontairement mêlée. Selon le quotidien, l'amiral Blair avait entrepris de négocier avec le gouvernement français un accord de coopération dans le domaine du renseignement. Au terme de cet arrangement, la France aurait bénéficié d'un accès au système sécurisé d'échange et de réception d'informations et les deux pays auraient accepté de cesser leurs opérations d'espionnage sur le territoire "allié". Une version plus formelle, que le gentleman's agreement qui existe entre Washington et Londres, précise le journal.

L'idée n'aurait pas convaincu tout le monde. M. Blair aurait outrepassé - comme souvent, disent ses détracteurs - sa marge de manoeuvre. Selon le journal, le directeur du renseignement estimait que la présidence Sarkozy fournissait un moment propice pour dépasser les suspicions franco-américaines. Au lieu de se concentrer sur un accord d'échange de renseignement, il aurait fait du zèle avec le projet de "pacte".

A la Maison Blanche, certains se seraient inquiétés d'un rapprochement trop institutionnalisé avec Paris : que se passerait-il si le gouvernement français venait à être remplacé par une équipe moins amicale ? Et comment vérifier que l'accord de non-espionnage serait respecté ?

"En espionnant", a ironisé un responsable du renseignement cité par le New York Times. Toujours selon le quotidien, le président Sarkozy aurait été agacé par ces problèmes internes au gouvernement américain.

Selon nos informations, Paris et Washington ont commencé à discuter de ce pacte quelque temps après l'arrivée de Bernard Bajolet au Conseil national du renseignement, l'organisme qui coiffe l'ensemble des services de renseignement français. "Blair avait proposé un accord. Cela remonte à six-huit mois", confirme au Monde Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée. "C'était une perspective nouvelle et intéressante, une sorte d'aboutissement des relations", ajoute le plus proche collaborateur du chef de l'Etat français.

MM. Blair et Bajolet ont fait quelques allers-retours entre Paris et Washington. Lors de la visite officielle de M. Sarkozy à Washington, fin mars, M. Bajolet était présent mais, ont constaté les Français, l'accord n'a pas été conclu.

M. Guéant minimise la réaction de Nicolas Sarkozy à ce coup d'arrêt. "Je ne pense pas qu'il l'ait ressenti comme une désillusion. C'était en cours, cela n'a pas été formalisé. Ce n'était pas considéré comme quelque chose de très important", analyse-t-il. Le sujet n'aurait même pas été évoqué entre le président français et Barack Obama lors de leurs entretiens à Washington.

Selon une autre source diplomatique française parlant sous couvert d'anonymat, il n'y a pas lieu de surinterpréter ce nouvel épisode dans les relations transatlantiques. "Cette proposition qui nous a été faite n'a jamais débouché. Cela fait des décennies que l'on vit sans. Ce n'est pas nous qui étions demandeurs. Cela ne change rien à notre relation."

Dans cette relation officiellement sans nuages, tout n'est cependant pas toujours parfait. Il y a un an, en avril 2009, les Américains se sont inquiétés de fuites au Quai d'Orsay, après avoir vu apparaître dans Le Canard enchaîné un télégramme du directeur des affaires politiques et de sécurité au Quai - à l'époque Gérard Araud - sur son entretien avec le spécialiste des sanctions contre l'Iran au département du Trésor, Stuart Levey. Une plainte contre X... avait été déposée pour "compromission d'informations classifiées".

De même, les Etats-Unis ont récemment dérouté un appareil d'Air France et le ministre français de l'intérieur, Brice Hortefeux, a indiqué au Monde : "L'appareil a été dérouté. Nous avions demandé des éléments de renseignement, que nous n'avons pas eus." Le ministre compte bien aborder le sujet lors d'une prochaine rencontre avec Janet Napolitano, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure.

Les responsables français mettent l'affaire - à juste titre - au compte des querelles entre services américains. Il ne leur a pas échappé que Dennis Blair a perdu la plupart des bras de fer qu'il a engagés avec Leon Panetta, le directeur de la CIA, un ancien de l'administration Clinton, beaucoup mieux introduit dans la machine politico-bureaucratique de Washington. Lorsque l'amiral a voulu chapeauter les stations de la CIA à l'étranger et avoir un droit de regard sur les affectations, voire les opérations clandestines, la querelle a dû remonter jusqu'au vice-président Joe Biden - qui a donné raison à Leon Panetta.

Selon le New York Times, le "pacte" de non-espionnage aurait mis la France à égalité de confiance avec le Royaume-Uni ou l'Australie. Le journal cite comme objet traditionnel de surveillance, côté français, l'industrie de la défense et les technologies avancées. Côté américain, la CIA s'intéresse aux "liens du gouvernement français et des entreprises avec des pays comme l'Iran et la Syrie ; ainsi qu'aux groupes militants d'Afrique du Nord dont les agents travaillent sur le sol français".

Un présupposé catégoriquement démenti par Claude Guéant. "Nous n'avons pas d'espionnage aux Etats-Unis. Nous n'avons pas de service qui agisse sur le territoire américain, indique-t-il. La coopération a toujours été d'un très bon niveau en matière de renseignement avec les Etats-Unis, qu'il s'agisse de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme."

Et les Américains ? "Posez-leur la question", sourit Claude Guéant. A Washington, le porte-parole du Conseil national de sécurité Mike Hammer s'est retranché derrière la ligne officielle : pas de commentaire sur les affaires d'espionnage ou de renseignement.

mercredi 19 mai 2010

Du voyage de Tocqueville en Amérique: Ce que l'auteur et son ami ont vraiment fait lors de leur voyage.

Pourquoi De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville fascine-t-il tellement les Américains? L'une des raisons est certainement l'évidente considération de Tocqueville pour les Etats-Unis. L'opinion commune sur les Américains, telle qu'elle était répandue en Europe au XIXe siècle, tient toute entière dans les mots de la romancière Frances Trollope: «Je n'aime pas leurs principes, je n'aime pas leurs manières, je n'aime pas leurs opinions.» Ils étaient vus comme des malotrus provinciaux, violents, obsédés par l'argent et toujours en train de cracher du jus sale de tabac brun.

Mais voilà qu'arrive un aristocrate européen avec des lettres de créance impeccables, descendant des deux branches de la noblesse française, celle d'épée et celle de robe; un des ses ancêtres ayant même combattu aux côtés de Guillaume dans la conquête de l'Angleterre. Elevé dans un château, possédant les mœurs d'un noble, Tocqueville écrivait dans le style poli et épigrammatique perfectionné par l'aristocrate François de La Rochefoucauld au XVIIe siècle. Et, le comble, c'est qu'il ne voyait pas dans l'expérience américaine de la démocratie une dégénérescence mais plutôt un avenir pour l'Europe.

Avec le temps, les observations pénétrantes de Tocqueville sont devenues des standards, des proverbes sur la société américaine qui sonnent encore étrangement vrais. Alexis de Tocqueville, l'homme et le voyageur, est devenu «Tocqueville», autorité éternelle sur tout ce qui touche à l'âme américaine.

C'est un bien curieux destin pour une œuvre qui est si clairement ancrée dans son temps et son lieu, écrite par un jeune homme dans la vingtaine, à la limite de la dépression nerveuse, partagé entre un passé aristocratique idéalisé et un avenir démocratique incertain, torturé par une angoisse existentielle et inquiet que son propre avenir personnel ne le conduise pas à grand chose. Dans Tocqueville's Discovery of America, Leo Damrosch, professeur de littérature à Harvard, a choisi un moment opportun pour poser la question et explorer ce qui se trouve derrière les déclarations de l'oracle. A notre époque où il est bien difficile de tenter des généralisations sur l'âme américaine, il est rassurant d'apprendre que même le grand Tocqueville improvisait souvent et que quelques unes de ses plus grandes craintes ne se sont pas réalisées.

Tocqueville est un jeune magistrat qui commence sa carrière avec la Révolution de Juillet 1830 qui renverse le roi Charles X, héritier des Bourbon après la chute de Napoléon. Il prête allégeance au nouveau régime, bien qu'il soit le descendant d'une famille longtemps associée à la monarchie des Bourbon. Son arrière-grand-père avait défendu Louis XVI lors de son procès devant la Convention Nationale avant que l'un et l'autre ne soient guillotinés.

Politiquement isolé et suscitant la méfiance dans les deux camps politiques majeurs de son pays, Tocqueville décide que le moment est propice pour s'en aller. Aussi, lui et son ami Gustave de Beaumont, un aristocrate aux origines similaires et dans une position politique identique, persuadent leurs patrons de les laisser partir aux Etats-Unis pour une mission d'étude sur le système pénitentiaire américain, considéré alors comme un modèle dans le monde occidental. (C'était, je répète, une autre époque.)

C'est presque comique de voir à quel point Tocqueville était mal préparé à sa tâche. A seulement 25 ans, quand il arrive aux Etats-Unis, il ne sait presque rien du pays dont il est censé sonder l'identité. «Coureur de jupons infatigable»- il aurait eu un enfant avec une domestique avant de partir pour les Etats-Unis- Tocqueville, avec Beaumont, flirtent dans les salons et les dîners mondains, se débrouillant avec un anglais médiocre et se plaignant de la pruderie des Américaines. «Croirais-tu, écrit Tocqueville à un ami, que depuis notre arrivée en Amérique il y a six semaines, nous pratiquons la vertu la plus austère?»

Plutôt que de se pencher sur le livre publié des années après son retour en France comme le font la plupart des chercheurs, Damrosch fait appel aux lettres que Tocqueville a écrit à ses amis et à sa famille, aussi bien qu'aux notes inédites qu'il a prises pendant son voyage. Ce matériel donne de la vie et une fraîcheur souvent absentes des volumes académiques plus secs.

Une étude centrée sur les notables

Nous apprenons tout d'abord que Tocqueville n'aurait pas été le meilleur compagnon de voyage. «Le repos était contraire à sa nature, se rappelle Beaumont plus tard. La moindre perte du temps lui était désagréable... [Il] était toujours en train de partir avant d'arriver.» Il a dû être un voyageur fatigant pour le pauvre Gustave.

Mais ce pas frénétique n'était pas inutile. Suivre le duo dans leur voyage nous permet de voir comment, où et quand Tocqueville concevait ses idées sur les Etats-Unis. Nous retrouvons les deux amis à Boston, en train de se mêler à la classe des «Brahmanes» réputée de la ville et en tirant des conclusions sur les tendances tyranniques des majorités populaires. A Philadelphie, avec ses institutions civiques et ses traditions de pluralisme religieux, ils réfléchissent sur l'importance des associations volontaires. Le rapide tour de l'Ouest, nouvellement colonisé par des entrepreneurs frénétiques, effectué par Tocqueville lui inspire des réflexions sur l'importance de l'individualisme dans la vie américaine. Fruit d'une visite de 17 des 24 Etats de la jeune nation, les observations de Tocqueville sur la vie américaine sont moins le produit d'un unique esprit brillant qu'un dialogue ininterrompu avec des Américains à travers le pays.

Etant donné le milieu relativement restreint auquel appartenaient ses interlocuteurs -des juges, des diplomates, et surtout des avocats comme lui c'est-à-dire essentiellement «les riches et localement célèbres» qu'il rencontrait lors d'une kyrielle de thés, de dîners et de «soirées dansantes»- il n'est guère étonnant que Tocqueville se soit parfois trompé. Une de ses premières impressions, par exemple, est notée seulement quatre jours après son arrivée à New York: «La société entière semble s'être fondue dans la classe moyenne». Damrosch manifeste peu d'égard pour cette notion et balaie cette idée qui a envoyé des générations de chercheurs sur un chemin sans issue.

Bavardant dans les salons des riches Américains, Tocqueville semble ne pas avoir remarqué les artisans obligés de reprendre le statut d'ouvriers non-qualifiés, ou les dockers immigrés, ou les noirs libres vivotants aux marges de la société américaine. Il a croisé des Indiens d'Amérique expulsés des Etats de l'Est du pays sur le fameux Sentier des Larmes. Mais il n'en a pas tiré grand chose, ne faisant pas la connexion entre cette expérience et ses propres réflexions sur le danger de la tyrannie de la majorité. En ce qui concerne l'esclavage, il s'est dépêché de traverser le Sud, ne prenant pas le temps de visiter une plantation. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait vu que la classe moyenne en Amérique.

Dans l'Amérique de Tocqueville, point d'esclaves

La nature sommaire du voyage de Tocqueville au Sud aurait dû rendre Damrosch un peu plus sceptique sur sa perspicacité en ce qui concerne l'esclavage. En effet, une des questions qui reste la plus énigmatique est de savoir pourquoi Tocqueville s'intéressait si peu aux questions de race et d'esclavage (adressées dans un seul des 93 chapitres qui composent les deux tomes de l'œuvre). Beaumont, en revanche, en a fait le fil conducteur de son propre livre sur les Etats-Unis, Marie ou l'esclavage aux Etats-Unis.

Pour Beaumont, c'était «assurément un étrange fait que tant de servitude au milieu de tant de liberté.» Cette caractéristique de la société américaine, avec sa conséquence -«la violence du préjugé qui sépare la race des esclaves de celle des hommes libres»- fournit le paradoxe essentiel au coeur du récit qu'il tire de son voyage, ce qui ne pouvait, pour Beaumont, être représenté que sous le voile d'une fiction. Malheureusement, Damrosch ne s'intéresse pas particulièrement à Beaumont -moins encore que George Pierson dans son grand ouvrage sur le voyage de Toqueville, publié en 1938.

Il est clair que Tocqueville, à la différence de Beaumont, croyait que l'esclavage et le racisme ne touchaient pas à «la nature fondamentale de la démocratie», comme dit Damrosch; il ne s'agissait que de «différences régionales». C'est une opinion étrange, venant de quelqu'un qui a si souvent pris des caractéristiques régionales pour des traits nationaux. D'ailleurs, quand il prend en compte ces sujets, Tocqueville fut extrêmement pessimiste, convaincu qu'une démocratie multi-raciale était impossible. Si les esclaves devaient devenir libres, il prévoyait une guerre génocidaire: «la plus horrible de toutes les guerres civiles, et peut-être la ruine de l'une des deux races.»

(...)

Si Tocqueville s'est tellement trompé, c'est peut-être qu'il a été trop influencé par ses interlocuteurs, qui partageaient son pessimisme sur l'avenir d'une démocratie multi-raciale. C'était, après tout, la présidence d'Andrew Jackson, quand les Indiens d'Amérique étaient expulsés brutalement de leurs terres natales au Sud-Est, l'esclavage étant en expansion massive dans le Sud-Ouest, et le racisme grandissant dans le Nord.

(...)

François Furstenberg, enseignant en histoire à l'Université de Montréal.

Mais voilà qu'arrive un aristocrate européen avec des lettres de créance impeccables, descendant des deux branches de la noblesse française, celle d'épée et celle de robe; un des ses ancêtres ayant même combattu aux côtés de Guillaume dans la conquête de l'Angleterre. Elevé dans un château, possédant les mœurs d'un noble, Tocqueville écrivait dans le style poli et épigrammatique perfectionné par l'aristocrate François de La Rochefoucauld au XVIIe siècle. Et, le comble, c'est qu'il ne voyait pas dans l'expérience américaine de la démocratie une dégénérescence mais plutôt un avenir pour l'Europe.

Avec le temps, les observations pénétrantes de Tocqueville sont devenues des standards, des proverbes sur la société américaine qui sonnent encore étrangement vrais. Alexis de Tocqueville, l'homme et le voyageur, est devenu «Tocqueville», autorité éternelle sur tout ce qui touche à l'âme américaine.

C'est un bien curieux destin pour une œuvre qui est si clairement ancrée dans son temps et son lieu, écrite par un jeune homme dans la vingtaine, à la limite de la dépression nerveuse, partagé entre un passé aristocratique idéalisé et un avenir démocratique incertain, torturé par une angoisse existentielle et inquiet que son propre avenir personnel ne le conduise pas à grand chose. Dans Tocqueville's Discovery of America, Leo Damrosch, professeur de littérature à Harvard, a choisi un moment opportun pour poser la question et explorer ce qui se trouve derrière les déclarations de l'oracle. A notre époque où il est bien difficile de tenter des généralisations sur l'âme américaine, il est rassurant d'apprendre que même le grand Tocqueville improvisait souvent et que quelques unes de ses plus grandes craintes ne se sont pas réalisées.

Tocqueville est un jeune magistrat qui commence sa carrière avec la Révolution de Juillet 1830 qui renverse le roi Charles X, héritier des Bourbon après la chute de Napoléon. Il prête allégeance au nouveau régime, bien qu'il soit le descendant d'une famille longtemps associée à la monarchie des Bourbon. Son arrière-grand-père avait défendu Louis XVI lors de son procès devant la Convention Nationale avant que l'un et l'autre ne soient guillotinés.

Politiquement isolé et suscitant la méfiance dans les deux camps politiques majeurs de son pays, Tocqueville décide que le moment est propice pour s'en aller. Aussi, lui et son ami Gustave de Beaumont, un aristocrate aux origines similaires et dans une position politique identique, persuadent leurs patrons de les laisser partir aux Etats-Unis pour une mission d'étude sur le système pénitentiaire américain, considéré alors comme un modèle dans le monde occidental. (C'était, je répète, une autre époque.)

C'est presque comique de voir à quel point Tocqueville était mal préparé à sa tâche. A seulement 25 ans, quand il arrive aux Etats-Unis, il ne sait presque rien du pays dont il est censé sonder l'identité. «Coureur de jupons infatigable»- il aurait eu un enfant avec une domestique avant de partir pour les Etats-Unis- Tocqueville, avec Beaumont, flirtent dans les salons et les dîners mondains, se débrouillant avec un anglais médiocre et se plaignant de la pruderie des Américaines. «Croirais-tu, écrit Tocqueville à un ami, que depuis notre arrivée en Amérique il y a six semaines, nous pratiquons la vertu la plus austère?»

Plutôt que de se pencher sur le livre publié des années après son retour en France comme le font la plupart des chercheurs, Damrosch fait appel aux lettres que Tocqueville a écrit à ses amis et à sa famille, aussi bien qu'aux notes inédites qu'il a prises pendant son voyage. Ce matériel donne de la vie et une fraîcheur souvent absentes des volumes académiques plus secs.

Une étude centrée sur les notables

Nous apprenons tout d'abord que Tocqueville n'aurait pas été le meilleur compagnon de voyage. «Le repos était contraire à sa nature, se rappelle Beaumont plus tard. La moindre perte du temps lui était désagréable... [Il] était toujours en train de partir avant d'arriver.» Il a dû être un voyageur fatigant pour le pauvre Gustave.

Mais ce pas frénétique n'était pas inutile. Suivre le duo dans leur voyage nous permet de voir comment, où et quand Tocqueville concevait ses idées sur les Etats-Unis. Nous retrouvons les deux amis à Boston, en train de se mêler à la classe des «Brahmanes» réputée de la ville et en tirant des conclusions sur les tendances tyranniques des majorités populaires. A Philadelphie, avec ses institutions civiques et ses traditions de pluralisme religieux, ils réfléchissent sur l'importance des associations volontaires. Le rapide tour de l'Ouest, nouvellement colonisé par des entrepreneurs frénétiques, effectué par Tocqueville lui inspire des réflexions sur l'importance de l'individualisme dans la vie américaine. Fruit d'une visite de 17 des 24 Etats de la jeune nation, les observations de Tocqueville sur la vie américaine sont moins le produit d'un unique esprit brillant qu'un dialogue ininterrompu avec des Américains à travers le pays.

Etant donné le milieu relativement restreint auquel appartenaient ses interlocuteurs -des juges, des diplomates, et surtout des avocats comme lui c'est-à-dire essentiellement «les riches et localement célèbres» qu'il rencontrait lors d'une kyrielle de thés, de dîners et de «soirées dansantes»- il n'est guère étonnant que Tocqueville se soit parfois trompé. Une de ses premières impressions, par exemple, est notée seulement quatre jours après son arrivée à New York: «La société entière semble s'être fondue dans la classe moyenne». Damrosch manifeste peu d'égard pour cette notion et balaie cette idée qui a envoyé des générations de chercheurs sur un chemin sans issue.

Bavardant dans les salons des riches Américains, Tocqueville semble ne pas avoir remarqué les artisans obligés de reprendre le statut d'ouvriers non-qualifiés, ou les dockers immigrés, ou les noirs libres vivotants aux marges de la société américaine. Il a croisé des Indiens d'Amérique expulsés des Etats de l'Est du pays sur le fameux Sentier des Larmes. Mais il n'en a pas tiré grand chose, ne faisant pas la connexion entre cette expérience et ses propres réflexions sur le danger de la tyrannie de la majorité. En ce qui concerne l'esclavage, il s'est dépêché de traverser le Sud, ne prenant pas le temps de visiter une plantation. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait vu que la classe moyenne en Amérique.

Dans l'Amérique de Tocqueville, point d'esclaves

La nature sommaire du voyage de Tocqueville au Sud aurait dû rendre Damrosch un peu plus sceptique sur sa perspicacité en ce qui concerne l'esclavage. En effet, une des questions qui reste la plus énigmatique est de savoir pourquoi Tocqueville s'intéressait si peu aux questions de race et d'esclavage (adressées dans un seul des 93 chapitres qui composent les deux tomes de l'œuvre). Beaumont, en revanche, en a fait le fil conducteur de son propre livre sur les Etats-Unis, Marie ou l'esclavage aux Etats-Unis.

Pour Beaumont, c'était «assurément un étrange fait que tant de servitude au milieu de tant de liberté.» Cette caractéristique de la société américaine, avec sa conséquence -«la violence du préjugé qui sépare la race des esclaves de celle des hommes libres»- fournit le paradoxe essentiel au coeur du récit qu'il tire de son voyage, ce qui ne pouvait, pour Beaumont, être représenté que sous le voile d'une fiction. Malheureusement, Damrosch ne s'intéresse pas particulièrement à Beaumont -moins encore que George Pierson dans son grand ouvrage sur le voyage de Toqueville, publié en 1938.

Il est clair que Tocqueville, à la différence de Beaumont, croyait que l'esclavage et le racisme ne touchaient pas à «la nature fondamentale de la démocratie», comme dit Damrosch; il ne s'agissait que de «différences régionales». C'est une opinion étrange, venant de quelqu'un qui a si souvent pris des caractéristiques régionales pour des traits nationaux. D'ailleurs, quand il prend en compte ces sujets, Tocqueville fut extrêmement pessimiste, convaincu qu'une démocratie multi-raciale était impossible. Si les esclaves devaient devenir libres, il prévoyait une guerre génocidaire: «la plus horrible de toutes les guerres civiles, et peut-être la ruine de l'une des deux races.»

(...)

Si Tocqueville s'est tellement trompé, c'est peut-être qu'il a été trop influencé par ses interlocuteurs, qui partageaient son pessimisme sur l'avenir d'une démocratie multi-raciale. C'était, après tout, la présidence d'Andrew Jackson, quand les Indiens d'Amérique étaient expulsés brutalement de leurs terres natales au Sud-Est, l'esclavage étant en expansion massive dans le Sud-Ouest, et le racisme grandissant dans le Nord.

(...)

François Furstenberg, enseignant en histoire à l'Université de Montréal.

lundi 17 mai 2010

Obama, notre vidéo-allié

Le premier président américain "du Pacifique" n’a pas d’affinité particulière pour l’Europe, mais il a encore besoin des trois principales puissances du continent. Le résultat, explique Le Monde, est une relation à distance gérée par vidéo-conférence.

"On veut qu'on nous entende, nous écoute, qu'on réfléchisse ensemble !" Ces mots lancés par Nicolas Sarkozy devant les étudiants de l'université Columbia, à New York, fin mars, à la veille de son dîner avec Barack Obama, disaient tout haut ce que bon nombre de dirigeants européens pensent tout bas du premier président américain à se décrire comme "du Pacifique". C'était le cri d'alliés qui se sentent négligés.

Ce qu'ils ne disaient pas, en revanche, c'est que, cinq jours plus tôt, les Européens avaient bel et bien été écoutés par le président américain. Mais en vidéoconférence, et en petit comité. Barack Obama a en effet pris l'initiative, fin 2009, de créer un nouveau format, surnommé par les diplomates le "Quad des chefs d'Etat". "Quad", pour quatre Etats : Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne.

Par le truchement d'un écran, ce "Quad" réunit, en principe une fois par mois, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown (ou son successeur) et Angela Merkel. On y traite d'une large palette de dossiers lourds, comme l'Iran, l'Afghanistan, le Proche-Orient, le G20, la régulation financière. Le "Quad" n'est pas tout à fait une nouveauté, il existait déjà depuis la fin de la guerre froide, mais à un niveau diplomatique plus subalterne, en général celui des directeurs politiques des ministères des affaires étrangères. Le voilà érigé en mini-directoire, en groupe de contact impliquant les dirigeants européens susceptibles de contribuer à la résolution des problèmes qu'affronte M. Obama.

L'absence d'Europe affective dans la vision d'Obama

Les causes, petites et grandes, de désenchantement, se sont accumulées, en un an, entre M. Obama et les Européens. En arrivant dans le bureau Ovale de la Maison Blanche, M. Obama en a retiré le buste de Winston Churchill placé là par George W. Bush, un cadeau de Tony Blair. Les Britanniques ont compris que la "relation spéciale" s'estompait. Les Européens de l'Est ont eu leurs déceptions avec la refonte, unilatérale, du projet de bouclier antimissile.

En novembre 2009, M. Obama a fait l'impasse sur la cérémonie des vingt ans de la chute du mur de Berlin, après avoir jugé qu'en revanche sa présence était indispensable pour défendre à Copenhague la candidature de Chicago aux Jeux olympiques. Le mois suivant, à Copenhague, il discutait avec les "émergents" du climat, sans que les Européens soient présents dans la salle. M. Obama a grandi à Hawaï et en Indonésie. Son père, Kényan, appartenait à cette élite africaine des années 1960 qui voulait émanciper le Sud sur les décombres des vieux empires. Son grand-père travaillait comme "boy" chez des colons britanniques. A Harvard, l'étudiant Obama s'intéressait au tiers-monde. Dans la vision du monde du président américain, il y a peu d'Europe affective.

Le seul pôle qui décline plus vite que les Etats-Unis

Les détracteurs de M. Obama affirment toujours qu'il dialogue plus volontiers avec les ennemis de l'Amérique qu'avec ses amis. "Cette administration voit les Etats-Unis comme une puissance en recul dans le monde, commente Eric Edelman, l'ancien numéro trois du Pentagone sous George W. Bush, et elle semble penser que le seul pôle qui décline plus vite encore est l'Europe."

M. Obama juge que, dans un monde en fluctuation, le socle des valeurs partagées avec l'Europe n'a pas besoin d'être célébré à longueur de temps. Sa relation avec le Vieux Continent passe par un manque d'affinités personnelles, une déception à propos de l'effort européen en Afghanistan, et un exercice constant de colmatage, quand son administration se retrouve aux prises avec des critiques. Il préfère y déléguer Joe Biden, le vice-président, ou Hillary Clinton, la secrétaire d'Etat.

L'Europe déconsidérée reste un point d'appui

M. Obama aime traiter en priorité avec la Russie, quitte à le faire par-dessus la tête des Européens. Ceux-ci ont cherché à tirer au clair les soupçons de lien entre l'accord START sur les arsenaux nucléaires et les évolutions du bouclier antimissile américain

L'Europe se sent déconsidérée, mais elle constitue un point d'appui pour les Etats-Unis face à de grands défis. C'est avec elle que M. Obama veut rallier les pays volontaires pour des sanctions autonomes contre l'Iran. L'Europe et les Etats-Unis représentent 54 % du PIB mondial, contre 16 % pour le groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), hétérogène et désuni.

Après les nominations peu impressionnantes auxquelles le traité de Lisbonne a donné lieu, M. Obama a manifestement conclu que seuls les grands Etats européens étaient en mesure de peser sur des questions qui lui importent. La discrétion du "Quad" peut se comprendre. Il fait bien peu de cas des nouvelles institutions européennes, et il peut se lire comme l'incarnation de cet Occident dont Barack Obama aime se démarquer pour mieux parler au reste du monde. Lot de consolation ou recherche d'efficacité, la vidéo-diplomatie transatlantique est née.

Opinion

L'UE dirigée depuis la Maison-Blanche

Le "President of the United States (Potus)" est devenu le "President of the European Council (Potec)", ironise Jean Quatremer sur son blog Coulisses de Bruxelles. Le journaliste français raconte les interventions téléphoniques répétées de Barack Obama auprès des dirigeants européens – Angela Merkel en tête - à la veille de la création par les Vingt-Sept d'un fonds de stabilisation d'urgence. Aujourd’hui, estime-t-il, "Herman Van Rompuy n’est plus le président du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement. Il a été victime d’un coup d’Etat mené avec succès par le président américain qui a décidé de prendre les affaires des Européens en mains, lassé de voir ces sales gosses incapables de se mettre d’accord pour sauver leur monnaie unique au risque de déclencher un tsunami susceptible de ravager la planète."

"L’intervention salvatrice d’Obama dans les affaires européennes montre à quel point l’Union est en panne, faute de dirigeants d’envergure capable de percevoir l’intérêt commun et non pas seulement leur intérêt national, ajoute Quatremer. Leur faiblesse, leur absence de vision à long terme, leur lâcheté politique se retrouvent évidemment multipliées par Vingt-Sept à Bruxelles. La médiocrité ne peut produire que de la médiocrité."

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/249491-obama-notre-video-allie

"On veut qu'on nous entende, nous écoute, qu'on réfléchisse ensemble !" Ces mots lancés par Nicolas Sarkozy devant les étudiants de l'université Columbia, à New York, fin mars, à la veille de son dîner avec Barack Obama, disaient tout haut ce que bon nombre de dirigeants européens pensent tout bas du premier président américain à se décrire comme "du Pacifique". C'était le cri d'alliés qui se sentent négligés.

Ce qu'ils ne disaient pas, en revanche, c'est que, cinq jours plus tôt, les Européens avaient bel et bien été écoutés par le président américain. Mais en vidéoconférence, et en petit comité. Barack Obama a en effet pris l'initiative, fin 2009, de créer un nouveau format, surnommé par les diplomates le "Quad des chefs d'Etat". "Quad", pour quatre Etats : Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne.

Par le truchement d'un écran, ce "Quad" réunit, en principe une fois par mois, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown (ou son successeur) et Angela Merkel. On y traite d'une large palette de dossiers lourds, comme l'Iran, l'Afghanistan, le Proche-Orient, le G20, la régulation financière. Le "Quad" n'est pas tout à fait une nouveauté, il existait déjà depuis la fin de la guerre froide, mais à un niveau diplomatique plus subalterne, en général celui des directeurs politiques des ministères des affaires étrangères. Le voilà érigé en mini-directoire, en groupe de contact impliquant les dirigeants européens susceptibles de contribuer à la résolution des problèmes qu'affronte M. Obama.

L'absence d'Europe affective dans la vision d'Obama

Les causes, petites et grandes, de désenchantement, se sont accumulées, en un an, entre M. Obama et les Européens. En arrivant dans le bureau Ovale de la Maison Blanche, M. Obama en a retiré le buste de Winston Churchill placé là par George W. Bush, un cadeau de Tony Blair. Les Britanniques ont compris que la "relation spéciale" s'estompait. Les Européens de l'Est ont eu leurs déceptions avec la refonte, unilatérale, du projet de bouclier antimissile.

En novembre 2009, M. Obama a fait l'impasse sur la cérémonie des vingt ans de la chute du mur de Berlin, après avoir jugé qu'en revanche sa présence était indispensable pour défendre à Copenhague la candidature de Chicago aux Jeux olympiques. Le mois suivant, à Copenhague, il discutait avec les "émergents" du climat, sans que les Européens soient présents dans la salle. M. Obama a grandi à Hawaï et en Indonésie. Son père, Kényan, appartenait à cette élite africaine des années 1960 qui voulait émanciper le Sud sur les décombres des vieux empires. Son grand-père travaillait comme "boy" chez des colons britanniques. A Harvard, l'étudiant Obama s'intéressait au tiers-monde. Dans la vision du monde du président américain, il y a peu d'Europe affective.

Le seul pôle qui décline plus vite que les Etats-Unis

Les détracteurs de M. Obama affirment toujours qu'il dialogue plus volontiers avec les ennemis de l'Amérique qu'avec ses amis. "Cette administration voit les Etats-Unis comme une puissance en recul dans le monde, commente Eric Edelman, l'ancien numéro trois du Pentagone sous George W. Bush, et elle semble penser que le seul pôle qui décline plus vite encore est l'Europe."

M. Obama juge que, dans un monde en fluctuation, le socle des valeurs partagées avec l'Europe n'a pas besoin d'être célébré à longueur de temps. Sa relation avec le Vieux Continent passe par un manque d'affinités personnelles, une déception à propos de l'effort européen en Afghanistan, et un exercice constant de colmatage, quand son administration se retrouve aux prises avec des critiques. Il préfère y déléguer Joe Biden, le vice-président, ou Hillary Clinton, la secrétaire d'Etat.

L'Europe déconsidérée reste un point d'appui

M. Obama aime traiter en priorité avec la Russie, quitte à le faire par-dessus la tête des Européens. Ceux-ci ont cherché à tirer au clair les soupçons de lien entre l'accord START sur les arsenaux nucléaires et les évolutions du bouclier antimissile américain

L'Europe se sent déconsidérée, mais elle constitue un point d'appui pour les Etats-Unis face à de grands défis. C'est avec elle que M. Obama veut rallier les pays volontaires pour des sanctions autonomes contre l'Iran. L'Europe et les Etats-Unis représentent 54 % du PIB mondial, contre 16 % pour le groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), hétérogène et désuni.

Après les nominations peu impressionnantes auxquelles le traité de Lisbonne a donné lieu, M. Obama a manifestement conclu que seuls les grands Etats européens étaient en mesure de peser sur des questions qui lui importent. La discrétion du "Quad" peut se comprendre. Il fait bien peu de cas des nouvelles institutions européennes, et il peut se lire comme l'incarnation de cet Occident dont Barack Obama aime se démarquer pour mieux parler au reste du monde. Lot de consolation ou recherche d'efficacité, la vidéo-diplomatie transatlantique est née.

Opinion

L'UE dirigée depuis la Maison-Blanche

Le "President of the United States (Potus)" est devenu le "President of the European Council (Potec)", ironise Jean Quatremer sur son blog Coulisses de Bruxelles. Le journaliste français raconte les interventions téléphoniques répétées de Barack Obama auprès des dirigeants européens – Angela Merkel en tête - à la veille de la création par les Vingt-Sept d'un fonds de stabilisation d'urgence. Aujourd’hui, estime-t-il, "Herman Van Rompuy n’est plus le président du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement. Il a été victime d’un coup d’Etat mené avec succès par le président américain qui a décidé de prendre les affaires des Européens en mains, lassé de voir ces sales gosses incapables de se mettre d’accord pour sauver leur monnaie unique au risque de déclencher un tsunami susceptible de ravager la planète."

"L’intervention salvatrice d’Obama dans les affaires européennes montre à quel point l’Union est en panne, faute de dirigeants d’envergure capable de percevoir l’intérêt commun et non pas seulement leur intérêt national, ajoute Quatremer. Leur faiblesse, leur absence de vision à long terme, leur lâcheté politique se retrouvent évidemment multipliées par Vingt-Sept à Bruxelles. La médiocrité ne peut produire que de la médiocrité."

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/249491-obama-notre-video-allie

dimanche 16 mai 2010

McDonald’s France

(...) En l’espace de deux ans, McDo a innové comme jamais depuis son arrivée en 1979. Avec ces nouveaux services, ils cherchent à accélérer les débits et à fidéliser la clientèle», affirme Bernard Boutboul, directeur général du cabinet Gira Conseil, qui rappelle que «McDonald’s France est le seul pays au monde qui a quasiment carte blanche en termes d’innovation. Tout ce qui est testé en France est considéré comme testé au niveau mondial.» De façon très confidentielle encore, McDo teste en région parisienne un «bar à salades» où chaque client compose sa salade.(...)

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?ID_NEWS=144740962

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?ID_NEWS=144740962

vendredi 14 mai 2010

Patrick Wachsberger au sommet de Hollywood

Distributeur et producteur, Patrick Wachsberger est le premier Français à connaître une vraie réussite à Hollywood. Sa société, Summit Entertainment, créée en 1993 – pour laquelle il a réuni, en avril 2007, plus de 1 milliard de dollars –, a récemment distribué « Démineurs », Oscar du meilleur film de l’année, et « The Ghost Writer » de Roman Polanski. Il présentera en compétition à Cannes le 20 mai « Fair Game », avec Sean Penn et Naomi Watts. Il a produit et distribué les trois « Twilight » : le premier, avec un budget de 50 millions de dollars, en a rapporté 400. Les 69 millions de dollars engagés dans le deuxième, « New Moon », en ont généré 715. Enfin, le troisième volet, « Eclipse », qui sortira en France le 7 juillet, a coûté 100 millions de dollars.

Votre succès est phénoménal. Le fait d’être un Français à Hollywood est-il un plus ou est-ce simplement que vous avez la main verte ?

Patrick Wachsberger. Je voyage beaucoup, ce qui me donne un regard différent et une vision peut-être plus globale que la plupart des dirigeants des studios. Cela dit, même après plus de trente ans passés ici, j’ai toujours du mal à comprendre les nuances de la comédie américaine. A Hollywood, il n’y a que ce que vous faites qui compte. Simplement, il ne faut pas faire d’erreurs. Je ne travaille pas pour l’argent. Ma grande force, c’est d’avoir monté une équipe exceptionnelle, aussi passionnée que moi.

Les critiques aux Etats-Unis ont-elles un impact aussi important sur les films qu’en France ?

Pour un film comme “Twilight”, ça ne joue pas. En revanche, cela compte beaucoup plus pour un public plus âgé, qui lit. Pour des villes comme New York et Los Angeles, le plus important, ce sont les passages à la télévision avec de bonnes critiques. Pour sortir “The Ghost Writer”, on a effectué une enquête assez rapide pour savoir quelle était la popularité ou l’impopularité de Polanski aux Etats-Unis. On s’est rendu compte que, sur les gens qui vont au cinéma, seulement 10 % connaissent Polanski le cinéaste. Mais tous avaient entendu parler de “l’affaire Polanski”.

Le très attendu “Fair Game” sera en compétition à Cannes le 20 mai. C’est vous qui le distribuez...

J’avais produit “M. & Mrs. Smith” du même metteur en scène et nous nous étions très bien entendus. La distribution, en fin de course, n’est souvent qu’une question de relation et de passion.

Parlez-nous de “Twilight”.

J’avais depuis longtemps envie de produire une sorte de Roméo et Juliette. Les droits du livre expiraient huit mois plus tard. Je l’ai lu, j’ai eu le coup de foudre...

Comment se sont passées les négociations avec l’auteur ?

Au départ, très mal. Stephenie Meyer était méfiante. Elle savait que la Paramount avait posé une option sur les droits de son livre pour un projet qui n’avait absolument rien à voir avec son travail. Pour la mettre en confiance, on a dû mettre sur papier une bible de huit pages de ce qu’on pouvait faire ou pas. Un vrai cauchemar. Elle ne voulait pas, entre autres, que les vampires aient de longues incisives. Quand j’ai eu connaissance du roman, il y en avait 4 000 exemplaires. Au premier jour de tournage, plus de 4 millions avaient déjà été vendus. Quand les distributeurs français ont vu le film, ils m’ont expliqué que ce genre ne marcherait jamais en France...

Comment se fait-il que les films français en Amérique ne soient pas mieux considérés ?

D’une part, ils ne s’exportent pas bien, parce que les Américains détestent les sous-titres et d’autre part, parce que le cinéma français populaire est fait pour une consommation locale. L’industrie adore le cinéma français mais elle le voit comme un produit d’une autre époque.

Pourriez-vous envisager de travailler en France ?

Je trouvais déjà le plafond français trop bas quand je suis arrivé ici, en 1979, vous imaginez aujourd’hui ! Si je devais faire des films et me retrouver à la merci de France 2 ou TF1 à qui je devrais soumettre mon dossier, je crois que je me tirerais une balle dans la tête !

Quel est votre plus grand regret ?

D’avoir passé la main sur “Le pianiste” de Roman Polanski, qui a eu l’Oscar. Quand, à Paris, Roman m’a donné le livre, je me suis dit qu’après “La liste de Schindler”, on ne pouvait plus rien faire.

Paris Match

Votre succès est phénoménal. Le fait d’être un Français à Hollywood est-il un plus ou est-ce simplement que vous avez la main verte ?

Patrick Wachsberger. Je voyage beaucoup, ce qui me donne un regard différent et une vision peut-être plus globale que la plupart des dirigeants des studios. Cela dit, même après plus de trente ans passés ici, j’ai toujours du mal à comprendre les nuances de la comédie américaine. A Hollywood, il n’y a que ce que vous faites qui compte. Simplement, il ne faut pas faire d’erreurs. Je ne travaille pas pour l’argent. Ma grande force, c’est d’avoir monté une équipe exceptionnelle, aussi passionnée que moi.

Les critiques aux Etats-Unis ont-elles un impact aussi important sur les films qu’en France ?

Pour un film comme “Twilight”, ça ne joue pas. En revanche, cela compte beaucoup plus pour un public plus âgé, qui lit. Pour des villes comme New York et Los Angeles, le plus important, ce sont les passages à la télévision avec de bonnes critiques. Pour sortir “The Ghost Writer”, on a effectué une enquête assez rapide pour savoir quelle était la popularité ou l’impopularité de Polanski aux Etats-Unis. On s’est rendu compte que, sur les gens qui vont au cinéma, seulement 10 % connaissent Polanski le cinéaste. Mais tous avaient entendu parler de “l’affaire Polanski”.

Le très attendu “Fair Game” sera en compétition à Cannes le 20 mai. C’est vous qui le distribuez...

J’avais produit “M. & Mrs. Smith” du même metteur en scène et nous nous étions très bien entendus. La distribution, en fin de course, n’est souvent qu’une question de relation et de passion.

Parlez-nous de “Twilight”.

J’avais depuis longtemps envie de produire une sorte de Roméo et Juliette. Les droits du livre expiraient huit mois plus tard. Je l’ai lu, j’ai eu le coup de foudre...

Comment se sont passées les négociations avec l’auteur ?

Au départ, très mal. Stephenie Meyer était méfiante. Elle savait que la Paramount avait posé une option sur les droits de son livre pour un projet qui n’avait absolument rien à voir avec son travail. Pour la mettre en confiance, on a dû mettre sur papier une bible de huit pages de ce qu’on pouvait faire ou pas. Un vrai cauchemar. Elle ne voulait pas, entre autres, que les vampires aient de longues incisives. Quand j’ai eu connaissance du roman, il y en avait 4 000 exemplaires. Au premier jour de tournage, plus de 4 millions avaient déjà été vendus. Quand les distributeurs français ont vu le film, ils m’ont expliqué que ce genre ne marcherait jamais en France...

Comment se fait-il que les films français en Amérique ne soient pas mieux considérés ?

D’une part, ils ne s’exportent pas bien, parce que les Américains détestent les sous-titres et d’autre part, parce que le cinéma français populaire est fait pour une consommation locale. L’industrie adore le cinéma français mais elle le voit comme un produit d’une autre époque.

Pourriez-vous envisager de travailler en France ?

Je trouvais déjà le plafond français trop bas quand je suis arrivé ici, en 1979, vous imaginez aujourd’hui ! Si je devais faire des films et me retrouver à la merci de France 2 ou TF1 à qui je devrais soumettre mon dossier, je crois que je me tirerais une balle dans la tête !

Quel est votre plus grand regret ?

D’avoir passé la main sur “Le pianiste” de Roman Polanski, qui a eu l’Oscar. Quand, à Paris, Roman m’a donné le livre, je me suis dit qu’après “La liste de Schindler”, on ne pouvait plus rien faire.

Paris Match

mardi 11 mai 2010

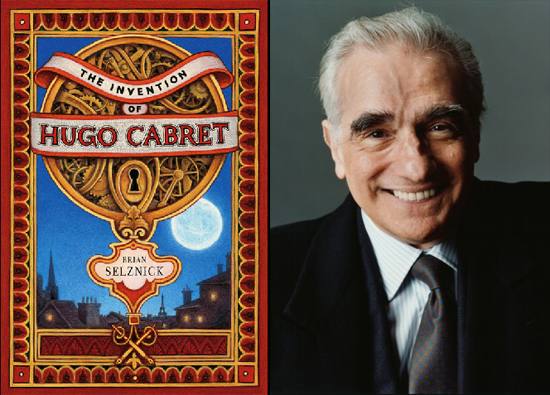

'Hugo Cabret' to shoot in Paris

CANNES -- Martin Scorsese's "The Invention of Hugo Cabret" is among five productions awarded a tax break for international shoots by France's Centre National du Cinema in its latest round.

France introduced the tax break in December. It allows a rebate of 20% of most production spend in France or with French toon/vfx houses. Tax break is capped at E 4 million ($5.6 million).

Based on the bestseller by Brian Selznick set at a toyshop in Paris' Gare du Nord, Scorsese's movie will be an hommage to early French cinema (the book’s and screenplay's primary inspiration is the true story of turn-of-the-century pioneer film-maker Georges Méliès).

Scorsese should begin shooting the movie in June 2010. It will be produced in 3D, and distributor Sony aims for a theatrical release on December 9, 2011.

Ben Kingsley will be playing Georges Melies and Sacha Baron Cohen will be playing The Station Inspector. As for the kids, Chloe Moretz will play Isabelle and Asa Butterfield will be playing Hugo.

http://www.variety.com/article/VR1118019074.html?categoryid=3628&cs=1&nid=2562

France introduced the tax break in December. It allows a rebate of 20% of most production spend in France or with French toon/vfx houses. Tax break is capped at E 4 million ($5.6 million).

Based on the bestseller by Brian Selznick set at a toyshop in Paris' Gare du Nord, Scorsese's movie will be an hommage to early French cinema (the book’s and screenplay's primary inspiration is the true story of turn-of-the-century pioneer film-maker Georges Méliès).

Scorsese should begin shooting the movie in June 2010. It will be produced in 3D, and distributor Sony aims for a theatrical release on December 9, 2011.

Ben Kingsley will be playing Georges Melies and Sacha Baron Cohen will be playing The Station Inspector. As for the kids, Chloe Moretz will play Isabelle and Asa Butterfield will be playing Hugo.

http://www.variety.com/article/VR1118019074.html?categoryid=3628&cs=1&nid=2562

dimanche 2 mai 2010

Ces Français qui voulaient faire la révolution aux Etats-Unis

(...)

« Si les travaux historiques bien informés mentionnent, de manière souvent assez détaillée, le rôle joué dans l'histoire sociale des Etats-Unis par les immigrés de diverses origines (Allemands, Irlandais, Italiens, Juifs, Bohémiens, Finlandais ou encore Russes), ils restent en général désespérément muets sur celui des Français. »

Michel Cordillot connaît bien son affaire. Professeur à l'université Paris-VIII, il est un grand spécialiste des luttes politiques en général, et surtout de l'Amérique contestataire. C'est lui qui a coordonné et rédigé « La Sociale en Amérique », paru en 2002, sous-titré « Dictionnaire biographique du mouvement social francophone aux Etats-Unis, 1848-1922 ».

Ils ont été des dizaines de milliers de Français, Belges et Suisses à participer au peuplement post-industriel du nouveau monde. Sans compter les Canadiens de langue française contraints d'aller travailler « aux Etats » pour nourrir leurs familles.

Dans ce nouvel ouvrage, Cordillot raconte une histoire particulière : non pas celle de tous les immigrés francophones, mais celle des leurs qui militaient pour une révolution anarchiste, à une époque où le capitalisme américain était encore plus sauvage qu'aujourd'hui.

On a peut-être du mal à le croire aujourd'hui, mais ces anarchistes français étaient partis nombreux en Amérique du Nord. Ils voulaient renverser les rapports de force entre oppresseurs et opprimés et, accessoirement, libérer les femmes de leur joug. Au tournant du siècle, cependant, ils s'aperçoivent que :

« […] L'activisme anarchiste est voué à l'échec parce que trop isolé, et que seule une action collective peut produire ces améliorations immédiates dont les mineurs ont tant besoin. »

D'investissement syndical en création de coopératives et autres secours mutuels, de débats théoriques en collaboration et confrontation continue avec d'autres révolutionnaires américains, la grande majorité de ces militants se rendent à l'évidence : l'action politique, donc électorale, est essentielle pour changer la vie.

La religion omni-présente rend fous les Français

Au sein du nouveau Parti socialiste américain, créé en 1901, ils veulent conserver leur place spécifique de francophones. Certaines caractéristiques de la société américaine les rendent fous, comme cette manie de tout voir au travers du prisme religieux. En outre, bien peu des leurs entendent correctement l'anglais.

Ils sont aussi terriblement nostalgiques des débats théoriques très français. Ils reçoivent quelques journaux de France, mais surtout, ils ont leur propre presse. Plusieurs titres se succèdent, et celui qui dure le plus longtemps est « L'Union des travailleurs » : quinze ans de longévité, jusqu'à la Grande Guerre.

Le livre met en exergue l'histoire de Louis Goaziou, originaire des monts

d'Arrée en Bretagne, débarqué à Philadelphie en 1880 à l'âge de 16 ans,

locuteur de breton. Grâce à l'action communautaire, politique et journalistique proprement stupéfiante de cet ancien mineur devenu journaliste et imprimeur, Michel Cornillot et d'autres historiens ont pu chroniquer l'évolution politique et la vie quotidienne des francophones installés aux Etats-Unis.

Avec la Première Guerre mondiale s'achève la saga des révolutionnaires français du nouveau monde. Contrairement à leurs camarades d'origine allemande, bien plus nombreux dans les instances dirigeantes du parti et des syndicats, les francophones n'ont pas pu se résigner à rester pacifistes et neutres.

Beaucoup sont rentrés au pays. D'autres, comme Goaziou, ont poursuivi autrement leur œuvre militante, s'intégrant, à leur façon, dans la société américaine. Leurs descendants ont fini par oublier (ou voulu oublier) que leur ancêtre était un anar, un rouge, un socialiste bien avant la révolution russe.

(...)

Parce que les amis de Goaziou avaient en tête de combattre les injustices générées par le capitalisme sauvage, ils ont été réticents envers les syndicats de métier, corporatistes, attachés à défendre les intérêts particuliers d'un groupe, au détriment d'une vraie révolution sociale.

► « Révolutionnaires du nouveau monde » de Michel Cordillot - Editions Lux - 212 p - 13 euros

http://www.rue89.com/american-ecolo/2010/05/02/ces-revolutionnaires-francais-qui-ont-emigre-aux-etats-unis-149791

« Si les travaux historiques bien informés mentionnent, de manière souvent assez détaillée, le rôle joué dans l'histoire sociale des Etats-Unis par les immigrés de diverses origines (Allemands, Irlandais, Italiens, Juifs, Bohémiens, Finlandais ou encore Russes), ils restent en général désespérément muets sur celui des Français. »

Michel Cordillot connaît bien son affaire. Professeur à l'université Paris-VIII, il est un grand spécialiste des luttes politiques en général, et surtout de l'Amérique contestataire. C'est lui qui a coordonné et rédigé « La Sociale en Amérique », paru en 2002, sous-titré « Dictionnaire biographique du mouvement social francophone aux Etats-Unis, 1848-1922 ».

Ils ont été des dizaines de milliers de Français, Belges et Suisses à participer au peuplement post-industriel du nouveau monde. Sans compter les Canadiens de langue française contraints d'aller travailler « aux Etats » pour nourrir leurs familles.

Dans ce nouvel ouvrage, Cordillot raconte une histoire particulière : non pas celle de tous les immigrés francophones, mais celle des leurs qui militaient pour une révolution anarchiste, à une époque où le capitalisme américain était encore plus sauvage qu'aujourd'hui.

On a peut-être du mal à le croire aujourd'hui, mais ces anarchistes français étaient partis nombreux en Amérique du Nord. Ils voulaient renverser les rapports de force entre oppresseurs et opprimés et, accessoirement, libérer les femmes de leur joug. Au tournant du siècle, cependant, ils s'aperçoivent que :

« […] L'activisme anarchiste est voué à l'échec parce que trop isolé, et que seule une action collective peut produire ces améliorations immédiates dont les mineurs ont tant besoin. »

D'investissement syndical en création de coopératives et autres secours mutuels, de débats théoriques en collaboration et confrontation continue avec d'autres révolutionnaires américains, la grande majorité de ces militants se rendent à l'évidence : l'action politique, donc électorale, est essentielle pour changer la vie.

La religion omni-présente rend fous les Français

Au sein du nouveau Parti socialiste américain, créé en 1901, ils veulent conserver leur place spécifique de francophones. Certaines caractéristiques de la société américaine les rendent fous, comme cette manie de tout voir au travers du prisme religieux. En outre, bien peu des leurs entendent correctement l'anglais.

Ils sont aussi terriblement nostalgiques des débats théoriques très français. Ils reçoivent quelques journaux de France, mais surtout, ils ont leur propre presse. Plusieurs titres se succèdent, et celui qui dure le plus longtemps est « L'Union des travailleurs » : quinze ans de longévité, jusqu'à la Grande Guerre.

Le livre met en exergue l'histoire de Louis Goaziou, originaire des monts

d'Arrée en Bretagne, débarqué à Philadelphie en 1880 à l'âge de 16 ans,

locuteur de breton. Grâce à l'action communautaire, politique et journalistique proprement stupéfiante de cet ancien mineur devenu journaliste et imprimeur, Michel Cornillot et d'autres historiens ont pu chroniquer l'évolution politique et la vie quotidienne des francophones installés aux Etats-Unis.

Avec la Première Guerre mondiale s'achève la saga des révolutionnaires français du nouveau monde. Contrairement à leurs camarades d'origine allemande, bien plus nombreux dans les instances dirigeantes du parti et des syndicats, les francophones n'ont pas pu se résigner à rester pacifistes et neutres.

Beaucoup sont rentrés au pays. D'autres, comme Goaziou, ont poursuivi autrement leur œuvre militante, s'intégrant, à leur façon, dans la société américaine. Leurs descendants ont fini par oublier (ou voulu oublier) que leur ancêtre était un anar, un rouge, un socialiste bien avant la révolution russe.

(...)

Parce que les amis de Goaziou avaient en tête de combattre les injustices générées par le capitalisme sauvage, ils ont été réticents envers les syndicats de métier, corporatistes, attachés à défendre les intérêts particuliers d'un groupe, au détriment d'une vraie révolution sociale.

► « Révolutionnaires du nouveau monde » de Michel Cordillot - Editions Lux - 212 p - 13 euros

http://www.rue89.com/american-ecolo/2010/05/02/ces-revolutionnaires-francais-qui-ont-emigre-aux-etats-unis-149791

Inscription à :

Commentaires (Atom)